棚田の美しい風景と地元の味覚を楽しみながら、自分のペースで走れる「東和のんびり棚田Run」。 2018年に参加者60名で始まったこのイベントは、今年なんと260名がエントリーしたそうです。 そんな魅力的な催しに、私はボランティアとして参加しました。

ずっと面白そうだなと思っていたものの、走るのは苦手。そんな話を東和温泉でしていたところ、実行委員会の方から「ボランティアでも参加もできますよ」と声をかけていただき、すぐにオンラインで申し込みました。

9月21日、朝6時に東和温泉集合です。前日が雨だったので心配しましたが、昇る朝日に稲穂が照らされて綺麗です。良い日になりそうで、ほっとしました。

東和温泉に向かう途中の風景。あまりに綺麗だったので、車を止めて撮影しました。朝日の赤みある光と深みのある黄色い稲穂のコントラストが絵葉書になりそう。

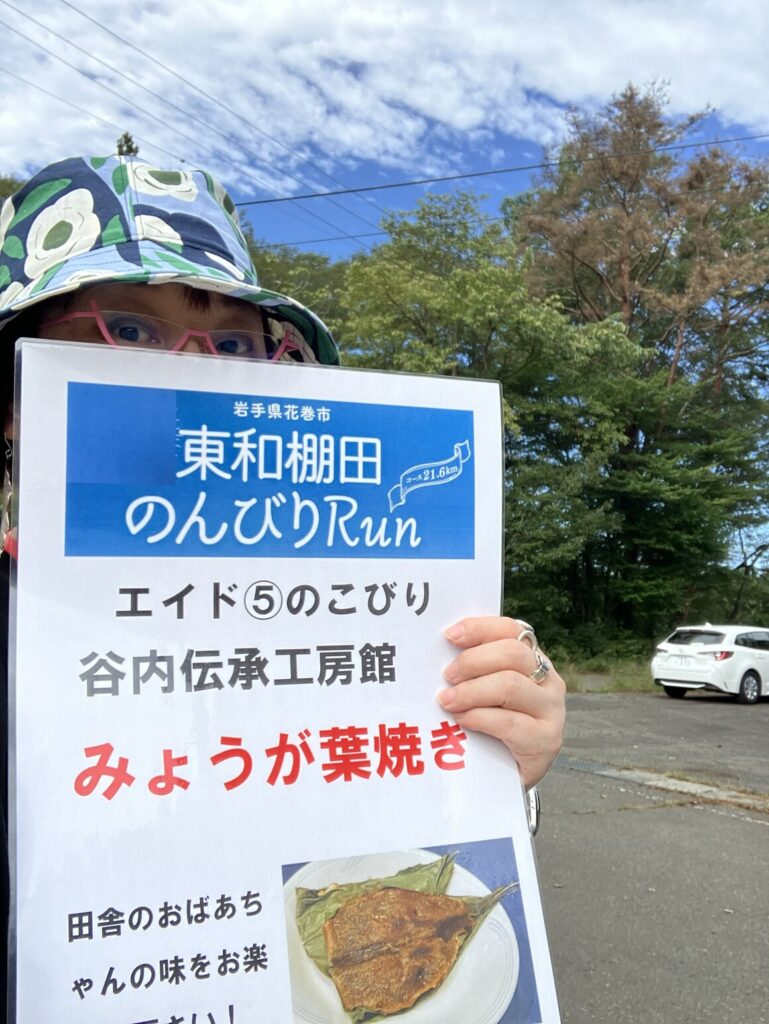

時間通りに到着して、イベントの流れについて詳細に書かれた説明書を受け取り、自分の役割を確認します。私は、「谷内伝承工房館」に設置するエイドで、ランナーの方に飲み物やこびり(おやつ)を提供する担当です。もう1名のボランティアの方とも顔合わせし、やる事を確認して、ひと安心です。

次に各エイドを担当する中学3年生のボランティアの皆さんと共に、説明を受けました。

エイドが設置される場所ごとに、「こびり」(おやつ)の説明や紙コップなど、必要な物が段ボールに既に入れられています。箱の中身がそろっているか、一つ一つリストと照合します。熊除けの爆竹とマッチも有り、具合の悪い方がいた場合の対応についての注意も聞き、「しっかりやらないと」と気が引き締まりました。

8時のランナーのスタートの後、バスで「谷内伝承工房館」へと移動。静かな森の中にあり庭も建物も手入れが行き届いています。昔ながらのおやつ作りやそば打ち体験もできるそうで、「今度はゆっくり来てみたいな」と思いつつ、急いで準備開始。

コースはこんな感じ。風が吹くと木々の葉がさわさわと揺れ、心地よい音が響きます。

一緒にエイドを担当した中学生ボランティアのふうが君とぎんしろう君は、テーブルを整えたり走ってくるランナーが水や「こびり」を食べやすいよう、テキパキと準備を進めています。

調理場では「みょうが葉焼き」を地元の方々が作ってくれています。

今年は暑さの影響で、綺麗なみょうがの葉を集めるのが大変だったそうです。皆さん和気あいあいと話しながらも、手は止まらず、次々と焼き上がっていきます。どんどん「みょうが葉焼き」が出来上がっていきました。

みょうがの葉が焼ける香ばしい香りがただよっていました。

エイドのテーブルを整えると、もう最初のランナー来るという情報が。速いっ。テーブルでの対応はお任せして、私はランナーの方にわかり易いように、コースの分かれ道の手前で案内をしました。

「一休みして、みょうが葉焼きを食べてくださーい」と声をかけると、タイムを確認しつつスピードを緩める事無く駆け抜けていく方もいれば、「それ何、どんなの?」と聞いてくださる方も。それぞれが、自分のペースでイベントを楽しんでいる様子でした。

「みょうが葉焼き」は初めて知ったのですが、ランナーの方たちにもわかり易くお伝えしようと、奮闘中。

最後のランナーが通過したことを確認し、エイドでの役割は無事終了。もう1名のボランティア参加の方と共にふうが君とぎんしろう君が積極的に撤収作業をしてくれているので、私は興味津々だった「みょうが葉焼き」について、ご協力いただいた皆さんからしっかりと作り方を伺う事ができました。

またバスに乗り、コースの一部を通りながら東和温泉に戻ります。草はきれいに刈られ、案内板も要所に設置されていて、準備の丁寧さと安全への配慮が伝わってきます。 それにしても、棚田の風景の美しさといったら!

丹内山神社から東和温泉へ戻る道。

東和の風景には川も欠かせません(猿ヶ石川)

東和温泉に戻った後はゴールする方々を拍手で迎えつつ、出店していたお店でコーヒーを飲んだりケバブを食べたり。そして、棚田Runのロゴ入りの熊除けの鈴やコーヒーも購入しました。

朝早くからとはいえ、昼過ぎにはボランティアの役目は終了。あっという間と思う反面、実行委員会の方々の入念な準備と配慮があっての物だと感じました。

「ほら貝」と「みょうが葉焼き」のこと

このイベントで特に印象に残ったのが、スタートの合図に使われる「ほら貝」と、地元のおやつ「みょうが葉焼き」です。

「ほら貝」は、このランのスタートの合図に初回から使われているそうです。

2023年のスタート時の説明の受け売りですが、東和の歴史や文化を語るうえで欠かせない三つの存在があります。ケヤキ一本彫成仏として日本一を誇る成島三熊野神社の毘沙門天、日本北限の手すき和紙である成島和紙、そして百姓一揆です。

その百姓一揆の合図にほら貝が使われていたそうです。

ほら貝(木製)は、稗貫・和賀の百姓一揆を語る会よりお借りしています。古くより情報伝達の重要な手段として使われていたそうです。

南部藩での一揆発生数は全国でも断トツに多く、中でも稗貫・和賀郡に集中していたそうです。東和町を含むこの近辺の田んぼは収穫量が多かったが故に、より厳しい重税がかけられました。地域や生活を守るために村々が連帯し、犠牲者を出しつつも団結して心を一つにして立ち上がった、という歴史があります。当時の厳しい状況は想像もつきませんが、こうして棚田の風景を楽しみながら走れる今に感謝を感じます。

「東和のんびり棚田Run」のスタート付近には、「百姓踊り」で使われる小道具が用意されていて、ランナーはそれらを手にしながら最初のエイドまで走る事ができます。このイベントで東和の素晴らしさと共に、厳しい時代に苦難に立ち向かった東和の先人たちについても知る事ができました。

スタート付近。「今日だけ!今だけ!東和の百姓になってみよう!」と書かれています。

そして、今回初めて「みょうが葉焼き」を知りました。

各エイドでは水やスポーツドリンクの他、花巻の「こびり」も提供されていて、ランナーの楽しみの一つになっています。「こびり」とは作業の合間に食べるお菓子の事で、「こびる(小昼)」とも言う東北の方言だそうです。

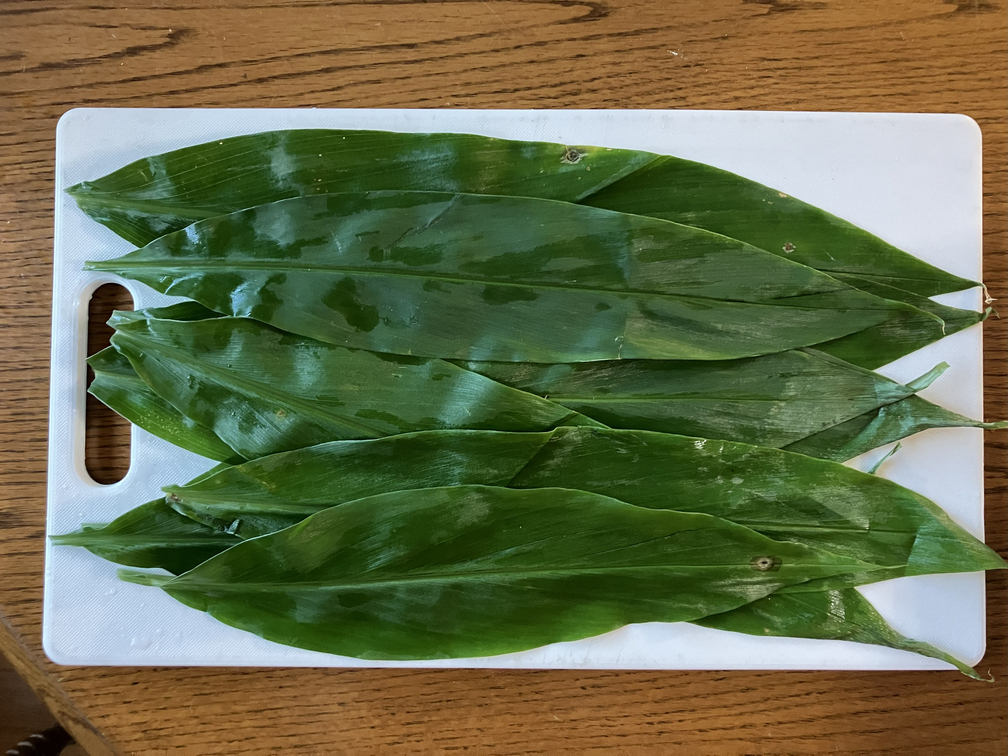

谷内伝承工房館で見せていただいた「みょうが葉焼き」のレシピには、小麦粉、砂糖、塩、水、とありましたが、御裾分けでいただいた物には紅ショウガも入っていて、味のアクセントになっていました。作ってみたくて色々と伺っていたら、残ったみょうがの葉をくださいました。

これが無いと作れません。感謝。

すぐに作る時間がとれず、みょうがの葉は湿らせたキッチンペーパーで包んで冷蔵庫で保管。1週間後でも全く問題ありませんでした。良い葉がある時に摘んでおいて、保存しておくことも可能なようです。

驚くほどまだ生き生きしている葉。鮮やかな緑色です。

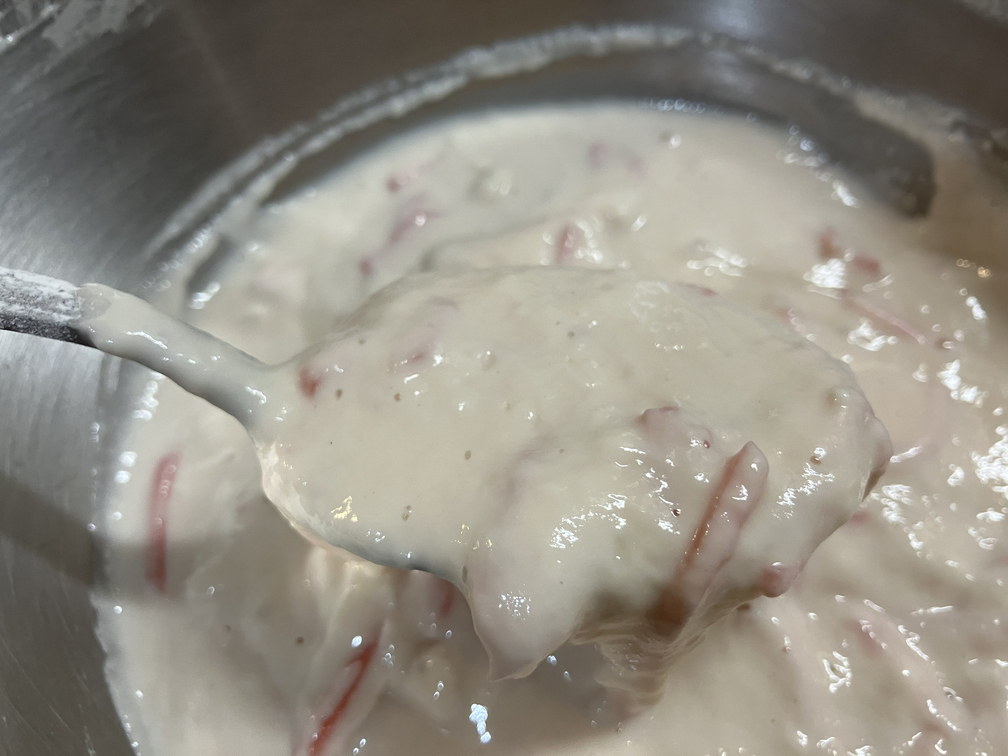

教えていただいたレシピで・・・と思ったのですが、いただいた物と同じように紅ショウガを入れ、塩の代わりにその汁を加えてみました。レシピには小麦粉の種類まで指定していなかったので、薄力粉を使いさっくりと混ぜました。

紅ショウガの汁を使ったせいか、ゆるめの生地になりました。

生地が緩かったのですが、上手く葉の上にのせれば大丈夫。

のせるのは葉の裏側で、2つに折ったらすぐにフライパンへ。

香ばしい香りが漂ってきました。

手軽に作れて素朴な味です。

ふと思い立ち、以前「きりせんしょ」を作った時に参考にした農林水産省の「うちの郷土料理 次世代に伝えたい大切な味」で、検索してみました。するとみょうが葉焼き は宮城県となっていて、味噌が入っています。もうちょっと検索を進めると、いわての文化情報大事典にもありました。そこには、くるみと赤味噌とも。味噌入りのレシピも試してみたいなと思いました(みょうがの葉をどう調達するのかが問題ですが)

おわりに

走るのが苦手でも、ボランティアとして参加すれば、東和の自然や文化、人の温かさに触れることができます。 来年はぜひ、あなたもこの素敵な棚田Runを体験してみませんか?