こんにちは、まきまき花巻編集部・市民ライターのゆきまどです。

道端に咲いている花や草には、幼い頃から親しみを覚えていました。両親とも山育ちだから、遺伝子レベルでそうなったのかもしれません。それでも三人きょうだいの中では私だけだったけれど。タンポポやシロツメクサ、ノビルやエノコログサ…。じっと見たり匂いを嗅いだり、時には口に含んだこともあったでしょうか。小学校に上がり、段々と成長するうちに友達もできて、まわりの子に合わせて遊ぶようになりました。

私が再び花や草に興味を抱いたのは、二十代前半の頃でした。学校を卒業すると、それまでの友達とは一気に疎遠になり、自分の世界が戻ってきたように感じたのを覚えています。自分が本来好きになったもの。「三つ子の魂百まで」とはよく言ったもので、その時の私はまさに「雑草マニア」になっていました。休日に散歩に出ては目についた植物を描きとめ、図書館で図鑑を広げることを繰り返していたのです。

そんな時に出会ったのが、宮沢賢治でした。

私が幼少期から暮らした埼玉県を離れ、岩手県へ移住するきっかけとなった人物です。

それからというもの宮沢賢治作品を読み耽り、気になった植物をノートに書き、美しい写真をうっとり眺めていました。今では実物を最高のタイミングで観察することができます。カタクリやヤマユリ、オキナグサやノブドウ…あげればきりがありません。賢治作品に登場する植物だけををまとめた本があるくらいです。植物の知識があった賢治さんに、憧れを抱きながら作品を読んでいたと言っても過言ではないと思います。

まきまき花巻市民ライター講座の開催

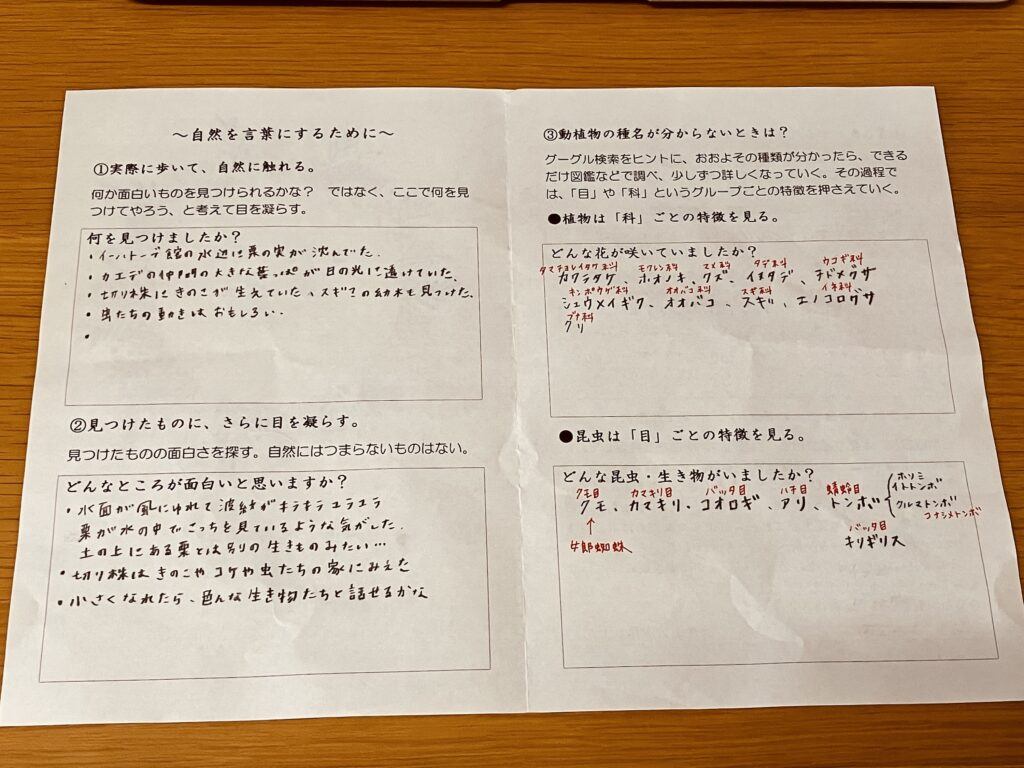

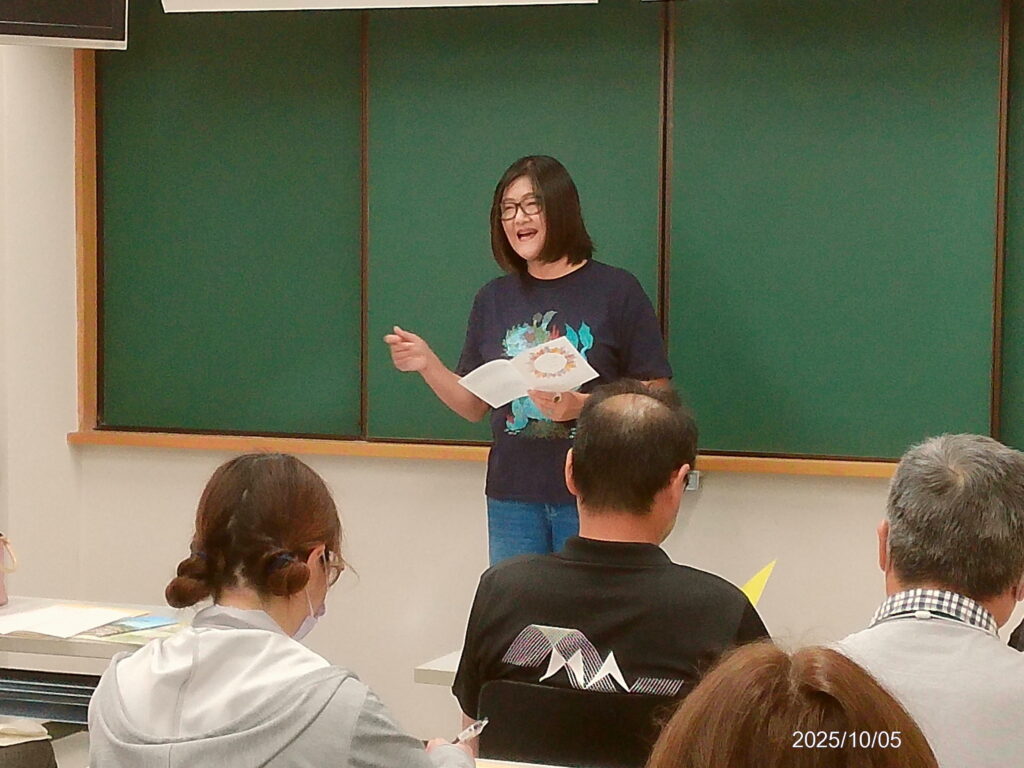

2025年10月5日、まきまき花巻の市民ライター講座を「自然の魅力を発見する」というテーマで開催しました。参加者は14名、編集部(運営)4名、講師の澤口たまみさんと息子さんの20名。市内の胡四王山を散策しました。

講師の澤口さんの詳しいプロフィールは、イベント告知の記事をご覧ください。

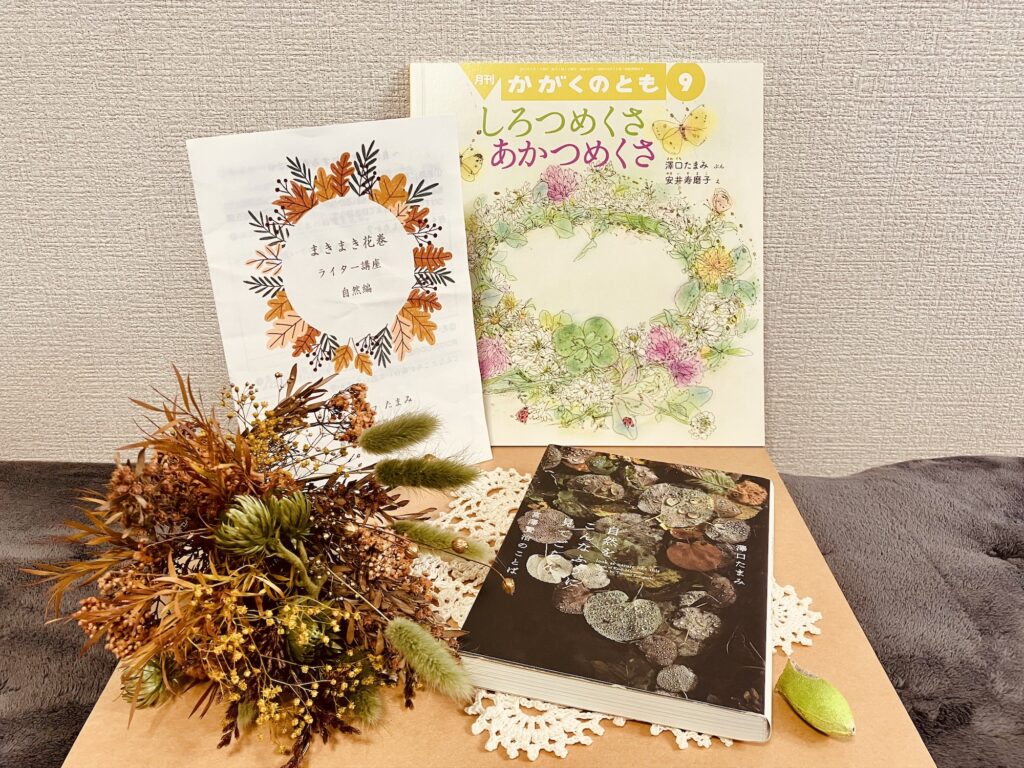

澤口さんは宮沢賢治ファンの私にとってずっと憧れの存在でした。ご著書にもある「自然をこんなふうに見てごらん」というお考えが、まさに自分にストライクだったのです。私が花巻に移住する前からずっと大切に思ってきたことが、しっかりと書かれていたのですから。山と渓谷社から出版されている「自然をこんなふうに見てごらん 宮澤賢治のことば」という本は、何度も何度も読み返しています。お写真も一部はご本人が撮影されたものだそうです。

▲左奥から講座の資料、澤口さんが文章を書いた絵本。 手前がご著書の「自然をこんなふうに見てごらん 宮澤賢治の言葉」。

宮沢賢治イーハトーブ館に集まって、まず澤口さんのご紹介や講話を30分ほど。序盤からグッと引き込まれました。澤口さんは以前、宮沢賢治さんの農学校時代の教え子さんに、賢治先生は自然をもっとよく見てごらんなさい、と言っていたと聴いたそうです。宮沢賢治さんと自然観察ができたなんて、なんて…、なんて羨ましい。教え子さんたちは、それまでとは自然を見る目がガラッと変わったのだそうです。そう、ここは宮沢賢治さんが生きた花巻ですから。もっともっとよく見てみれば、現代のわたしたちでも感じられることがあるかもしれません。

講座は外歩きへと移ります。

この日は少し湿気があって汗ばむ陽気でした。イーハトーブ館の階段の脇には水辺があって、秋の景色を映しています。その中を見ると、栗が水の中に沈んでいました。普段土の上で見る栗とは違って、ツヤツヤピカピカしています。何だか水の中の生き物に見えて不思議でした。

大きな葉っぱが目を引くモクレン科のホオノキです。大人の顔より大きい…目と口の部分を切り抜いて、お面として遊べそうですね。昔は、おむすびをくるんだり、魚をくるんで焼いたりしたそうです。

お次は切り株のきのこ。

タマチョレイダケ科のカワラタケという名前です。どうですかこのひだひだ!よくまあこんなに綺麗に生えるなぁと感心します。その名のとおり、屋根瓦状に重なり合って群生していることが由来だそうです。ルーペをかざして見てみると、模様がはっきり見えておもしろい。よく見ていると、アリやコオロギが切り株を出入りしていて、大きな秘密基地のようでした。

反対側にはまた違うきのこが。お隣は杉の幼木でしょうか。なんだか居心地が良さそうですね。

「ここにいるよ!」と教えていただいたのに、全然見えませんでした。真ん中の枝にとまっているのは、蜻蛉目の糸トンボの仲間です。すごい!まるっきり枝と同化している。こうして外的から身を守っているのでしょうか。お見事ですね。カメラも中々ピントが合わず、苦労して撮った一枚です。

こちらは、クモ目の女郎蜘蛛。黄色と黒と赤のカラーが何だかいかにも危険だぞ!と言っているようですが、手に乗せても噛まれたりはしません。そう説明しながら、澤口さんは手乗せてみせてくれました。蜘蛛の巣の糸の色をよく見たことはありませんでしたが、女郎蜘蛛の糸は黄色。光に当たって金色にも見えます。

「虫たちを気持ち悪いとか怖いとかいう人も多いけれど、昆虫が世界からいなくなったら人間は滅びてしまうんですよ。」と澤口さんは力強く教えてくれます。植物と昆虫が密接に結びついていることも、昆虫と鳥のことも、全てつながっていると。

日々人間しか見ることがなく一日を終えている自分を振り返って、なんだか今日世界が広がったように思いました。歩いて立ち止まってしゃがんでということを、ずいぶんしていなかったようです。こんなにも愛おしい世界が目の前にあったのに。

▲バッタ目のコオロギ

▲タデ科のイヌタデ

▲ウコギ科のチドメグサ

▲キンポウゲ科のシュウメイギク

楽しい時間もあっという間です。午前中から丸一日聞いていたかった!というくらいでした。

フィールドワークの締めくくりに、澤口さんからひとこと。

「宮沢賢治の作品を読んでいて、“分からない”と思うことが平気になってきたんです。植物も虫もそう。でも、また違うタイミングで再び出会ったり、家に帰って調べて分かったり。分からないことがいっぱいあって、それがいつか分かっていく。それが楽しいと思うと、自然を歩くのがもっと大好きになるのではないかなと思います。そして賢治の作品も読みやすくなっていくのではないでしょうか。」

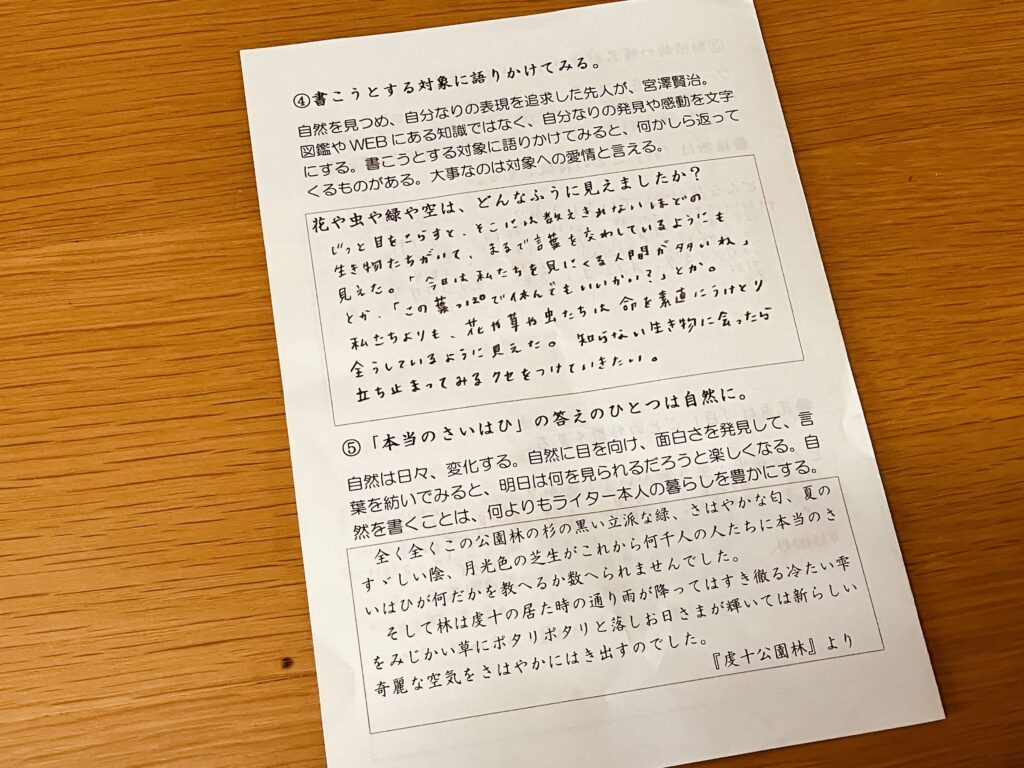

澤口さんは、ご自身のSNSで植物のことを紹介しておられます。文筆家としてもご活躍の澤口さんならではのアドバイスをいただきました。

「彼岸花が咲いていた」と書くことなら誰にでもできるけど、そうではなくて、そのものとの「対話」を記録するようにしています。あまりの美しさに言葉が浮かばなくて、「言葉の敗北」と書いたことも。それでもなるべく図鑑にもネットにも載っていない自分だけの言葉で、見たものを表現するとしたらどうなるかなと考えています。俳句や短歌、詩にしてみてもいい。それが文学のはじまりかなと思います。

まきまき花巻には、実のところ自然観察の視点から花巻を紹介した記事が少ないです。

お店もイベントもそこで暮らす人たちも、そしてその地域を包み込む自然も、花巻の魅力的な部分ですよね。ぜひ色々な角度から市民ライターの力でこれからも発信していきたいと思います。

講師の澤口たまみさん、講座に参加してくださったみなさま、本当にありがとうございました。

ちなみにこちらは、わたしの成果です。