こんにちは、地域おこし協力隊 伝統工芸担当の平川優です。

さき織りの魅力は、柔らかく優しい風合い、なんだか昔なつかしい色合い、のどかな田園風景が似合う素朴さ。

そんなイメージを持っていた私にとって、「え!?これもさき織り?」と衝撃を受けた作品があります。

染織家 高橋由美氏の作品です。

花巻市の生涯学習講師も務める高橋由美氏は、その可愛らしい雰囲気も相まり、市内のさき織りに携わる人たちから「由美先生」と呼ばれ、とても慕われています。

ここからは、いつも呼ばせていただいている「由美先生」で進めさせていただきたいと思います。

私が由美先生に出会ったのは、笹間振興センターで行われている「さき織り教室」でした。それまで、さき織りについてお話を伺ったり、教えていただいたりした方々は、私の親世代か、それよりもお歳が上の方が多かったため、お若く、小柄な先生の姿に、失礼ながらも、なんて可愛らしい先生なの~と思ってしまいました。

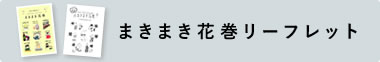

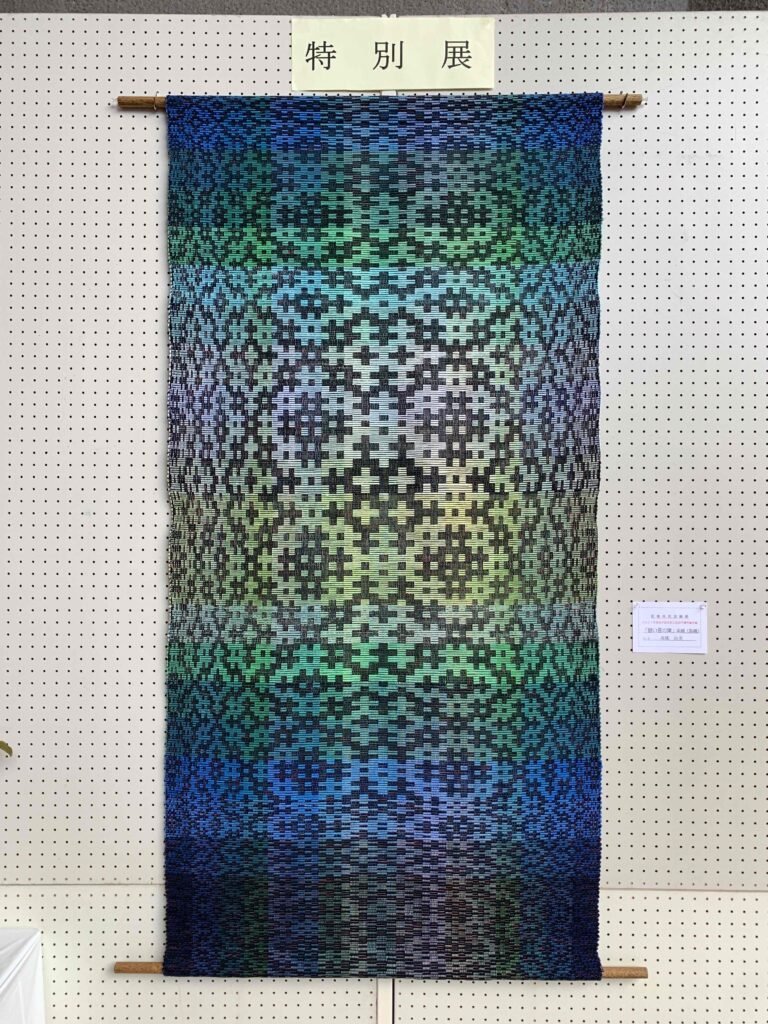

その後、先生の作品を目の当たりにするのですが、小柄な由美先生から生み出された作品だと信じられないくらい、壮大なものを感じました。静かだけど、深く、大きく、強い思い、でも繊細で、儚い雰囲気もあり、作品の中にすーっと引き込まれていく感覚になりました。

いくつか由美先生の作品を見させていただく機会があり、その度に、もっともっと多くの方に見ていただきたい、花巻に、こんなにも素敵な作品を生み出す方がいらっしゃることを知っていただきたい、との想いを募らせておりました。

由美先生とさき織

由美先生は、東京生まれ。学生時代は関東圏で過ごされました。

花巻に住むことになったのは、花巻出身の旦那さまと出会ったから。関東での数年の結婚生活を経て、20代のときに旦那さまのご実家がある花巻に移住してきました。

もともと、ひとり黙々とものづくりをするのが好きだったおかげで、引っ越してきてからもあまり寂しさなどは感じずに過ごしてきたそうです。

東京に居た頃にも織りには興味があったそうですが、自分自身が織るようになるとは思っていなかったと語る由美先生。

さき織りとの出会いや作品製作についてお話を伺ってきました。

――平川(以下省略):さき織りとの出会いを教えてください。

由美先生 「さき織り自体を初めて見たのは、花巻温泉のお土産屋さんで、タオル地のような柔らかい織りだったので、可愛らしいなと感じました。

それから興味を持ち、親戚のおばに誘われて、まずは織っているところを見てみたいという思いで、2001年の秋ごろ、笹間公民館(現在の振興センター)のさき織り教室に見学に行きました。

当時、農業改良普及員だった雨宮先生というおじいさん先生が教えに来ていて、『やるならば今日から織りなさい。織らないなら帰りなさい。』というので、見学だけのつもりが、あれよあれよという間に織っていました。

そこから6年間、雨宮先生に教わりました。」

――教わっていた頃を振り返って、教室の生徒さん達はきっと由美先生のご両親と同じくらいか、さらに年上の方たちだったのではないかなと想像するのですが、世代の違う方たちの中で学ぶというのは、由美先生にとってどういう時間でしたか?

由美先生 「そうですね。20代は私ひとりで、とても異色だったと思いますが、周りの皆さんには娘のようにかわいがってもらえて、始めたばかりで下手だった時もたくさん褒めてもらいました。

世代の違いを感じるというより、織りの先輩方という感じで、色々教わりたくて混ざっていました。

はじめは織った布を反物にしているだけだったのですが、先輩方が織った布で素敵なバッグとか服を作っているのを見て、私も何か作りたいと思うようになり、ミシンの使い方も学ぶようになりました。」

――先生の作品はバッグなども定評がありますよね。さき織りを始める前から、バッグなどは作っていたのですか?

由美先生 「いえいえ、ミシンすら持っていませんでしたし、手縫いも下手だし、お裁縫なんてする人じゃなかったんです。

でも、『自分で形にしたい』の一心で始めました。」

――今の先生からはまったく想像つきませんね。

はじめは織るつもりはなかった、と仰っていたところから始まり、現在は大きな作品をつくるまでに至ったわけですが、そこまでさき織りにハマっていった、由美先生にとってのさき織りの魅力はどこにありますか?

由美先生 「織りって、同じ経糸をかけていれば、誰が織っても同じように仕上がるイメージがあると思うのですが、緯(よこ)に入れる布の色によって違った表情になったり、、、

ちょっと足(機織り機のペダル)を踏み間違えただけでも、さらに違うものが生まれてくる。偶然に生まれてきた模様が素敵だったりすると、間違いが間違いじゃなくなるんです。

そこからもう少し深く考えて、同じ間違いを3回踏んでみると、また違った織りが見えてくる。

そこに奥深さを感じています。沼ですね。」

――私はまだほんの少しかじっているだけですが、織りの「沼」の深さ、わかる気がします。

由美先生は、作品づくりの際は高機で織られるのですか?

由美先生 「教室では地機と高機、どちらも学んだのですが、自宅にあるのが1mの幅が織れる高機なので、作品づくりは高機で定着しています。」

由美先生は2007年の全国裂織展に大きなタペストリーの作品を出展されるようになり、以降、東北現代工芸美術展では宮城県文化振興財団賞、日本現代工芸美術展では、現代工芸新人賞、および、現代工芸賞など、多くの公募展で受賞されています。

第60回記念 日本現代工芸美術展 現代工芸新人賞受賞作品「翠緑」

――由美先生の現在の作品のテイストと、お教室で教わる織りは、やはり違いを感じるのですが、現在の作品が生まれるに至った発想の原点などあれば教えてください。

由美先生 「はじめのうちは、自分らしい織りがいいなと思っていて。あとは、こうしたらどうなるんだろう、と自分が感じたことを、じゃあ、やっちゃおう!というのが重なって生まれたかな。

最近は、現代工芸美術家協会に所属していて、織りのみならず、陶磁とか金属、木工、七宝など、色々な分野の方々と一緒に作品作りをしているので、

自分を表現する手段が、私の場合は織りという感じです。」

――作品のインスピレーションを得るために日頃気をつけていることってありますか?

由美先生 「自分の気を惹くもの、関心のあるもの、美しいと感じたものは、ただ美しいな、と思って眺めるのではなくて、どうして美しいと感じるのだろう、と考える。

どういう配色で、どういうテクスチャーを変えたことによりそういう風に感じるのだろうと分析して、具体的に心に刻むようにしています。

あとは、時間が許す限り、他の人の作品を見せていただくことですかね。」

――作品の発想の原点のお話や、日頃気をつけていることのお話を聞いていると、由美先生は、すごくきめ細かく感じ取り、きめ細かく追及する探求心をお持ちなのだな、と感じました。

由美先生 「結構何でも疑問に思うのかもしれませんね。

教わっていた当時は、先生は『こういう織りだから、こういう足の踏み方をしなさい』と言うのだけど、じゃあ、こっちの違うの踏んだらどうなるんだろう?と思うんですよね。

それで、やっちゃった!みたいな。」

――雨宮先生も教えるのが楽しかったでしょうね。

さき織りの工程の中で、ココが一番好きというところはありますか?

由美先生 「織りは全部楽しいので、うーん、むずかしいな…」

――逆にココが難しいというところは?

由美先生 「そうですね。公募展に出す作品の、形を決める最後の最後が一番つらいですね。気を抜くと、すぐに地味に落ち着いてしまうので...

作品を作るときは、全体のバランス、目が流れていくような配置を心がけているのだけど、そこがなかなかうまくいかないことがあります。

織っている時に経糸(たていと)と緯糸(よこいと)だけを見て、急な思い付きでココをちょっとこうしたら良くなるかも、と揺らいでしまうと、あとで全体を見たときにダメですね。

工芸の先生方にも、よく、テーマを持って、強い気持ちを表現しないと、と言われます。

織っている箇所に没頭して何を表現したいかわからなくなってしまうこともあります。」

――一点の細かさや美しさが整っていても、全体として振り返って見たときにそこが作品のバランスを崩してしまうかもしれないということですね。

作品をみてくださる方には、どんなところを見てほしいですか?

由美先生 「私は作って形にするところまでが仕事なので、見てくださる方にお任せします。

私の作品を見て、“何か”を感じてもらえれば嬉しいです。」

笹間さき織教室のお部屋でほほえむ由美先生

本来、小さいものにちまちまと細工をするのが好きな性格なんです、、、と仰る由美先生。

大きな作品を作るようになったのは、雨宮先生の遺した「由美さんも公募展に出展してみたら?」という言葉がきっかけになったそうです。

「いろんな人に背中を押してもらって、今の私がいるんです。」

東京から移住してきた由美先生の地域に、偶然にもさき織教室があり、熱心な雨宮先生や先輩方がいて、その交わりを重ねて、今の由美先生がある。

まるで、経糸と緯糸の交わりから生まれるさき織のようだと感じました。

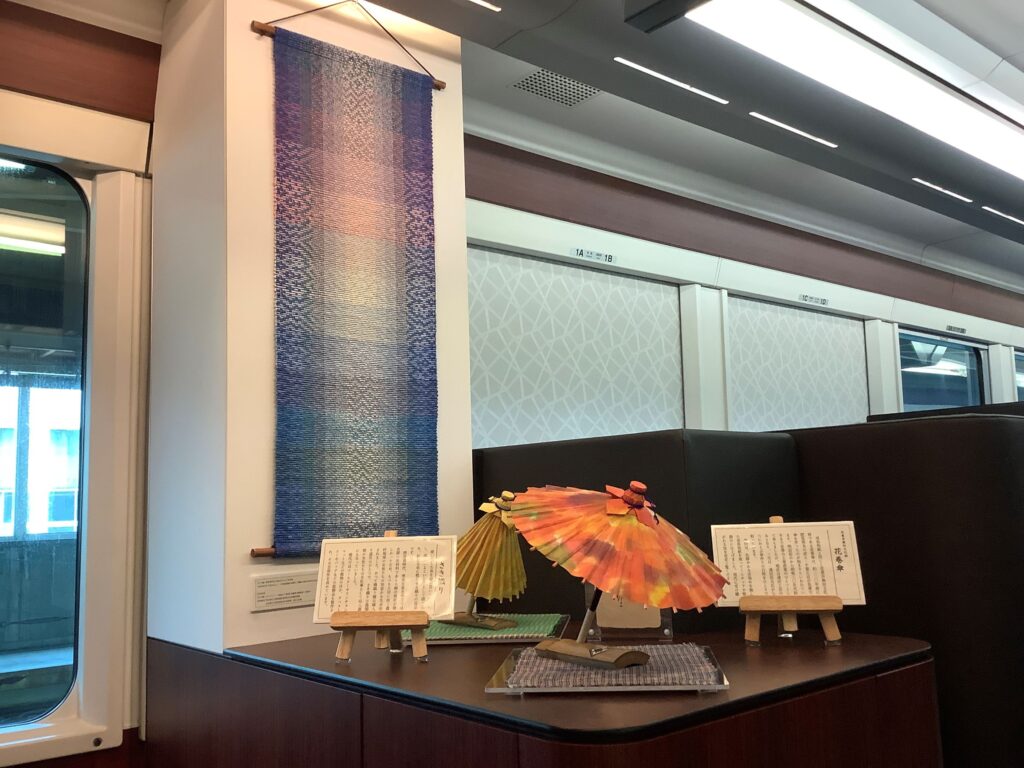

この度、JR東日本さんが、観光列車「ひなび」の伝統工芸品による車内装飾 第2弾として、花巻の「さき織」と「花巻傘」をご提案くださり、

1号車の壁面を飾るさき織として、由美先生にタペストリーを製作していただきました。

6月15日~7月中にJR東北本線盛岡駅~花巻駅、釜石線花巻駅~釜石駅を走る「ひなび」に梅雨をイメージしたさき織のタペストリーが彩りを加えます。